Contexte

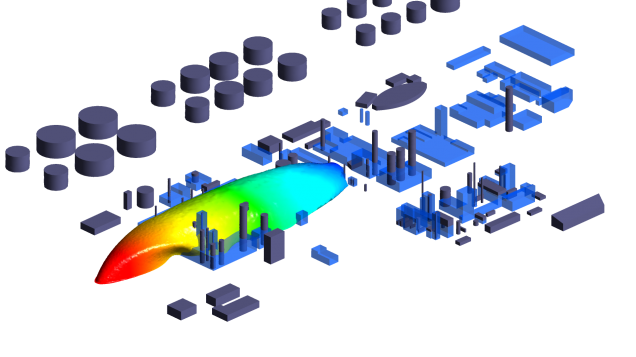

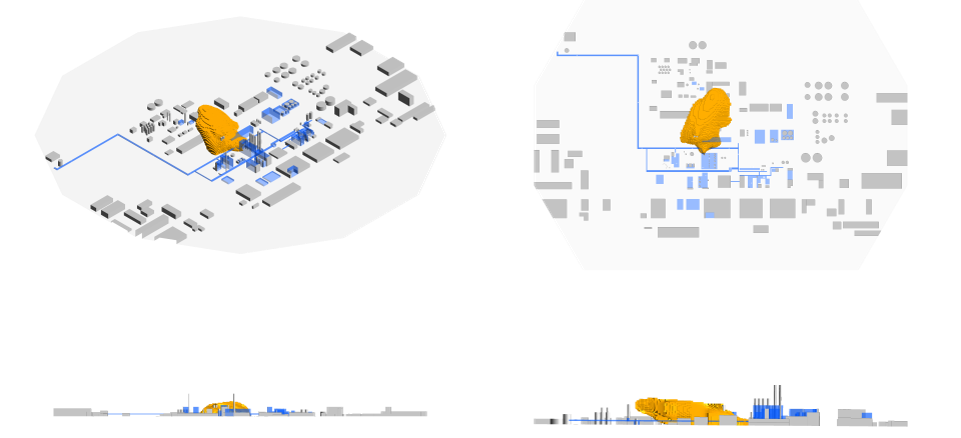

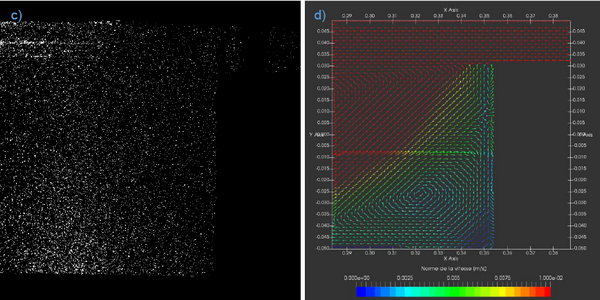

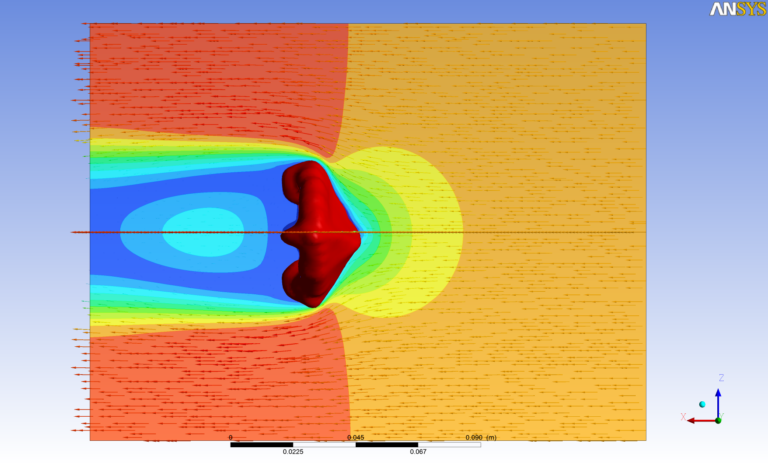

Pour anticiper et prévenir les risques technologiques et industriels, il est nécessaire d’évaluer les conséquences de la dispersion atmosphérique de polluants en fonction des caractéristiques de la fuite, des conditions atmosphériques et de la topologie du site, et de contenir le plus rapidement possible toute fuite.

Cependant, à l’échelle d’un site industriel, le cahier des charges est parfois complexe :

- Par l’échelle de la zone à modéliser, de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres,

- Par la multiplicité des composés pouvant être relâchées, à plusieurs points du site,

- Par les échelles de temps de détection, qui, pour la protection des zones avoisinantes, sont généralement de l’ordre de la minute,

- Par la nécessité de doubler le réseau, c’est-à-dire que chaque nuage doit être détecté par au moins 2 capteurs,

- Par le coût à l’achat et à la maintenance des capteurs, ainsi que le risque de défaillance accru lorsque le nombre de capteurs est plus important.